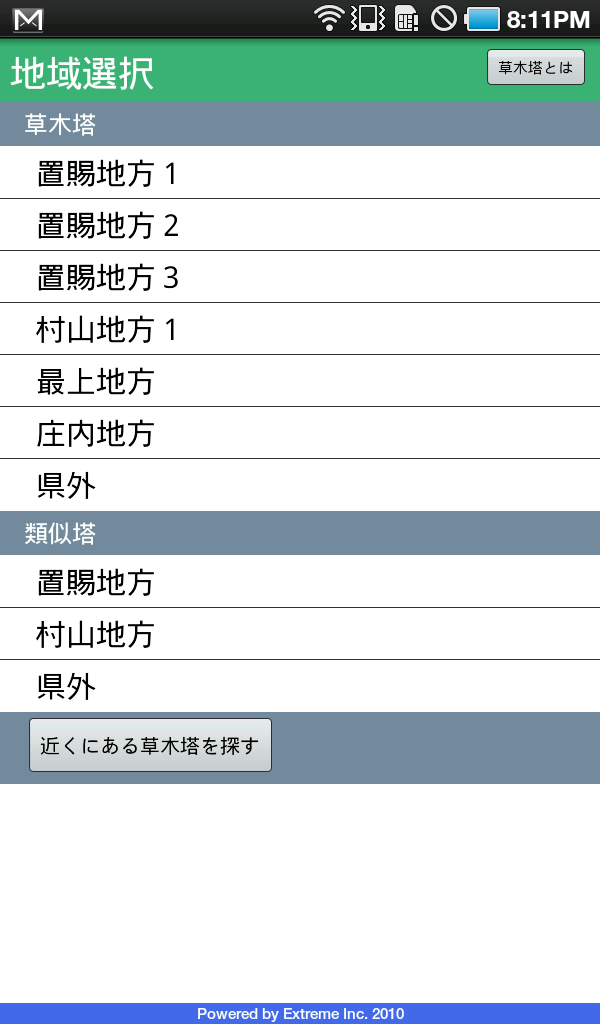

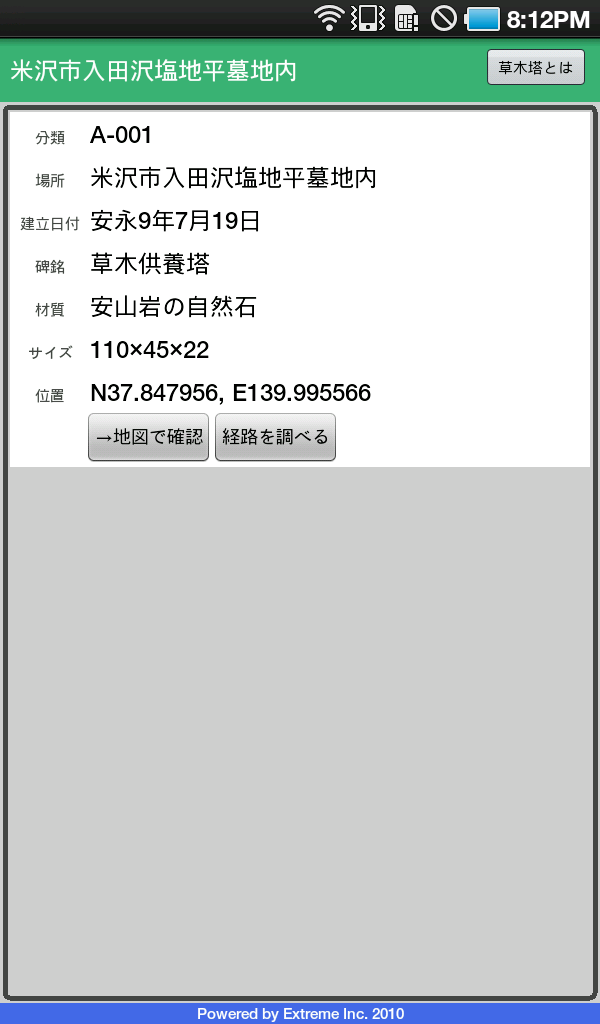

Andoridアプリケーション

草木塔データをAndoridアプリケーションで

草木塔とは

草木塔とは

草木塔(そうもくとう)とは、山形県が発祥とされる石碑です。 草木塔、草木供養塔、草木供養経、山川草木悉皆成仏 などという碑文が刻まれています。 素材は石で、部分的に研磨するなどの手を加えたものもありますが、ほとんどが採石された状態のままの自然石です。 国内に160基以上の存在が確認されていますが、建立されている地域は本州の一部に限局しております。 さらに草木塔の約9割は山形県内に分布し、4つの地方に分かれる山形県内でも、特に、置賜地方と呼ばれる地域に集中して存在する独特な石造物文化遺産です。

建立の背景

道路が整備され自動車などが使用出来るようになるまで、山から切り出した用材は「木流し」という方法を利用して運んでいました。 水の浮力と河川の流れを利用し、山奥の伐採地から中継基地、さらには里(米沢城下)まで、木材を水に浮かべて運ぶ方法です。 山で切り出した用材は、冬期間に雪の斜面を滑らせて川辺の基地まで搬出しておきます。 そして、春、雪解けで増水した流れを利用して下流の中継基地まで流し、積み上げておきます。 水かさの増す十月末が木流しの本番で、中継基地から最終目的地まで、流れる木を追って走り、本流から外れた木があれば、水中に飛び込んで本流に戻してやる非常に危険で過酷な作業でした。 江戸時代、置賜地方に建立された草木塔の多くは、木流しの拠点に沿って分布していることが特徴の一つです。 木流し衆が、作業の安全を祈願する対象として草木塔を建立したことが考えられます。

同収録の類似塔とは、草木塔と同じようにあるものに対して特別に建立された石碑の事です。

こういった謂れのある草木塔の情報をアプリケーションとしてまとめました。